food

八十八屋──米という字の物語を、いま旅の途中で味わう

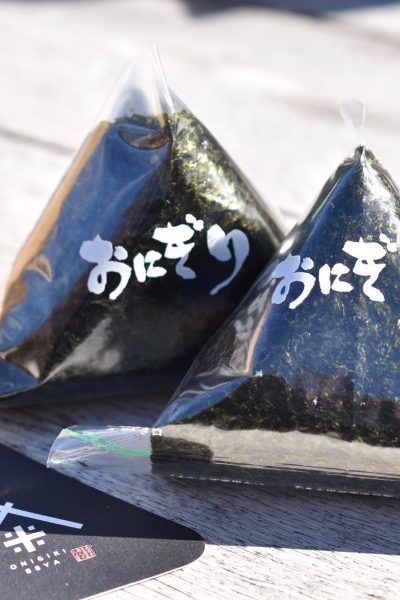

旅は三重県松阪市の山あい、国道166号沿い!!香肌峡の入口に「道の駅 飯高駅」がある。温泉「いいたかの湯」、地元野菜の直売所、そして小さな商業エリア「香肌横丁」。その入口に暖簾を掲げるのが——おにぎり専門店「八十八屋」だ。

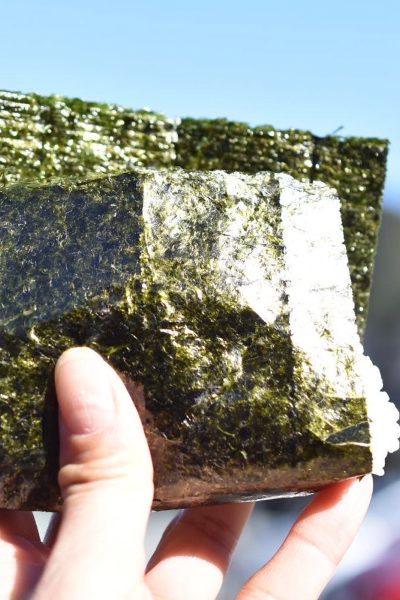

店に入ると、あの大好きな米の匂いが鼻をくすぐってくる。ここでは注文を受けてから、一つずつ丁寧に握ってくれる。松阪牛しぐれ、とっとき味噌、答志島のり塩むすび。どれも三重の風土を宿した具材。海苔を噛めば音がする。「パリッ」。口の中では、ほどけるほどける!米の甘みが広がっていく。

その米は、地元・飯南町の長井米生活農場から。石まで透けて見えるほど澄んだ櫛田川の清流に育まれ、田んぼに還元された稲わらや自社製のモミガラくん炭、牛堆肥を重ねることで、地力を養った土に根を張る。そうして生まれた粒は立ち姿が美しく、噛むほどにやわらかくほどける。まさに「八十八の手間」を経て届いた一口。

米という字の物語

「米」という字には、二つの由来があるそうだ。ひとつは形象説。稲の穂をかたどった象形文字だという説だ。中央の「十」が茎や芯を示し、その周囲に散る点は籾や粒。つまり、稲穂からこぼれ落ちる米粒をそのまま形にした文字。

もうひとつは八十八の解釈。「米」を分解すると「八十八」に見えることから、稲作には八十八の手間がかかるとされる。苗を育て、水を引き、草を刈り、刈り入れ、乾かし、搗き、炊きあげるまで。実際の字源は前者が有力!しかし日本人は後者の物語を大切にしてきたのではないか?日本は稲作を軸に、社会も文化も育まれてきた国。米は税となり、祭りの供え物となり、日々の食卓を支える!まさに暮らしの中心にあったのです。八十八の労苦を経てようやく口にできる糧。だからこそ、米は単なる食べ物ではなく、祈りや暮らしそのものだったといえる!八十八屋という屋号には、その米の物語が込められている。

握り飯の歴史

日本人はその米を、いつの時代も「持ち歩く形」にしてきた(今も!!)。弥生の遺跡からは炭化した握り飯が見つかっている。戦国時代には武士の屯食(とんじき)として兵糧に、江戸時代には庶民の行楽のお供に。小さな三角の中(三角になったのは江戸時代以降!)に人の旅があり、生き抜く知恵が詰まっていた。おにぎりは、ただの携帯食ではない。握った人の体温が粒ごとに残り、それを食べる者の心を支える。飾り気のない三角に、命の糧と安心が宿る。おにぎり大好き!!

道の駅という現代の宿場町

時代が移り変わっても人は旅をする。馬から車へ、街道から国道へ。そして宿場町の代わりといえるのが「道の駅」かもしれない。現代の宿場!道の駅 「飯高駅」もそのひとつ。温泉や直売所を備え、旅人の足をとめる。そして八十八屋のおにぎりは、現代の旅人にとっての持ち歩く形“握り飯”としてそこにある。

旅の真ん中にあるもの

ベンチに腰を下ろし、できたてのおにぎりを頬張れば、元気いっぱい!!旅の景色さえ変わって見える。不思議なものだ。正直、おにぎりは飾り気がないのに、胸の奥をほっこり温かくしてくれて、風景をやわらかくする。過去も今も、旅の真ん中には、なんだかんだ、やっぱり米がある。八十八という数字に込められた祈りを思いながら、飯高の山々とともに食べるおにぎりが最高!!

この記事を書いた人

駒田商店